In der Post-Pandemie-Ära müssen Führungskräfte mehr Zufriedenheit und Produktivität am Arbeitsplatz fördern. Damit wird der Fokus verstärkt auf den Umgang mit Emotionen und kognitiven Prozessen gelegt. Daraus ist Neuroleadership als transformativer Ansatz im Unternehmensmanagement hervorgegangen. In diesem Artikel erklären wir, was Neuroleadership ist, wieso sie wichtig ist, einige Grundprinzipien der Neurowissenschaft und wie Sie durchführbare neurowissenschaftlich basierte Techniken am Arbeitsplatz umsetzen können.

Was ist Neuroleadership?

Neuroleadership ist die Kombination von Neurowissenschaft und effektiver Führung, die darauf basiert, wie die Funktionsweise des Gehirns Entscheidungen beeinflusst. Durch die Anwendung der Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft können Führungskräfte kompetente Entscheidungen treffen, mit denen sie ihren Teams bei der Bewältigung von Herausforderungen helfen und diese zum Erfolg führen. Effektiv eingesetzt ist Neuroleadership wie ein Kaleidoskop, bei dem jede Feineinstellung mehr Klarheit und Kohärenz in komplexe Gedanken- und Führungsmuster bringt.

Grundsätzlich ist das Ziel von Neuroleadership, die Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft mit täglichen Führungspraktiken zu verbinden. Die Verbindung dieser beiden Prinzipien bietet ein breites Spektrum an Lösungen, die mit der angeborenen Funktionsweise des Gehirns im Einklang sind. Dies ermöglicht Führungskräften, durchdacht statt nur instinktiv zu reagieren.

Die Grundlagen von Neuroleadership

Was liegt dem Konzept zugrunde, wenn wir über gehirnwissenschaftlich basierte Führungstechniken sprechen? Es ist kein Hexenwerk, aber auch nicht ganz unkompliziert. Führungskräfte finden sich häufig in Situationen, in denen sie schnell entscheiden müssen – und hierbei ist ein Verständnis von der Arbeitsweise des Gehirns hilfreich. Durch kognitive Strategien wie die Emotionsskala, mentale Agilität und Hardiness (Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress) können Führungskräfte ein erfolgreiches Arbeitsumfeld schaffen.

Die Neuroanatomie der Emotionen

Indem Führungskräfte die Neuroanatomie der Emotionen verstehen, können sie den ersten Schritt ergreifen, um ein resilientes Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir empfehlen Ihnen, zunächst zu lernen, wie dies in Ihrem eigenen Gehirn funktioniert, und dieses Verständnis anschließend mit Ihrem Team zu teilen. Denken Sie daran, dass die grundsätzliche Funktionsweise des Gehirns zwar bei allen Menschen gleich ist, jedoch von Person zu Person stark variiert, wie sich dies in Verbindungen, Ideen oder Handlungen manifestiert.

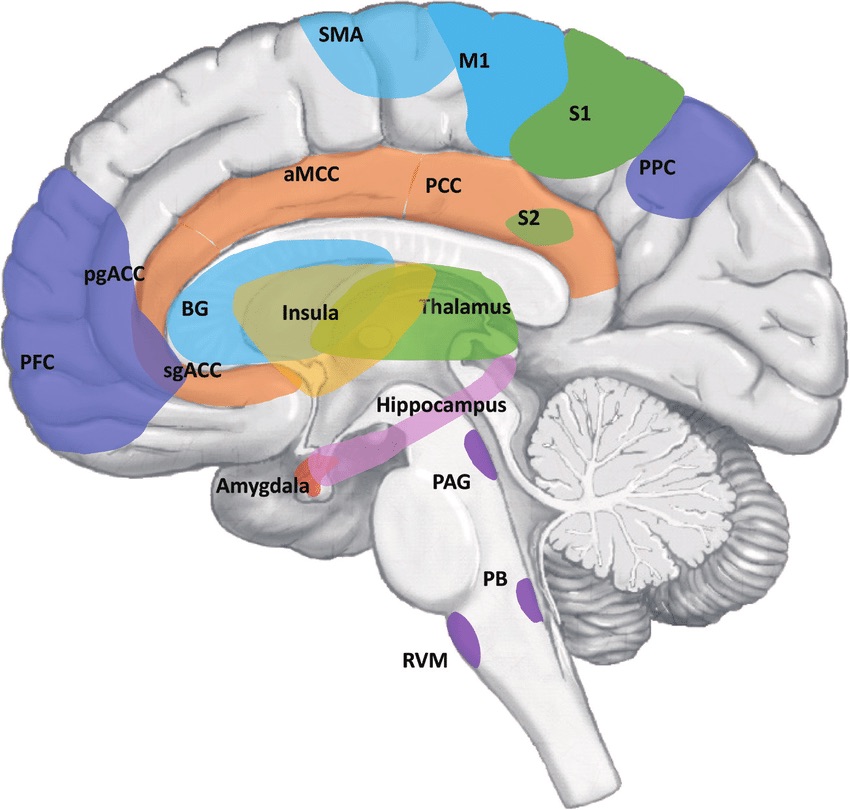

Um das Thema möglichst stark zu vereinfachen, identifizierte der Psychologe Paul Ekman in den 1970er Jahren sechs Grundemotionen. Laut anderen zeitgenössischen Forschenden hingegen reicht die Spanne von gerade mal vier bis hin zu 27. Es wird auch diskutiert, ob Emotionen universell und angeboren sind oder durch Erfahrungen erlernt werden. Was wir sicher sagen können, ist, dass Emotionen biologisch mit Gehirnregionen wie der Amygdala, Insula und dem periaquäduktalen Grau verbunden sind, welche Reaktionen wie Angst, Ekel, Schmerzempfinden und soziale Verhaltensweisen steuern.

Amygdala

Die Amygdala ist eine mandelförmige Struktur, die tief im Gehirn liegt und eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung von Emotionen, emotionalen Reaktionen und der Motivation spielt. Sie bewertet Angst, unterscheidet zwischen Bedrohung und Sicherheit, erkennt soziale Anreize und zeigt Wege auf, diese zu erreichen. Darüber hinaus ist die Amygdala an der klassischen Konditionierung beteiligt – ein von Ivan Pavlov durch seine Experimente zur Verdauung bei Hunden vorgestellter Lernprozess. Pavlovs Hunde reagierten mit Speichelfluss, wenn ein Labortechniker Futter brachte. Im Laufe der Zeit setzte der Speichelfluss allein durch den Anblick des Technikers ein, egal, ob dieser Futter dabei hatte oder nicht.

Insula

Die Insula ist eine dünne, schleifenartige Struktur aus grauer Substanz, die tief in der Großhirnrinde sitzt. Dieses pflaumengroße, eingerollte Gewebe löst Gefühle des Ekels aus, möglicherweise als Schutz vor dem Verzehr schädlicher Substanzen. MRT-Studien haben gezeigt, dass die Insula bei tatsächlichen oder erwarteten Schmerzen aktiviert wird. Man geht davon aus, dass die Insula die allgemeine Verfassung des Körpers beurteilt und körperliche Zustände, Emotionen und bewusste Entscheidungen miteinander verbindet.

Periaquäduktales Grau

Das periaquäduktale Grau (PAG) liegt im Hirnstamm und spielt eine Rolle dabei, wie wir Schmerzen wahrnehmen. Seine Rezeptoren reagieren auf die Aktivität von schmerzweiterleitenden Nerven im ganzen Körper – was erklären könnte, wieso die Ablenkung unserer Aufmerksamkeit von einer Verletzung die Schmerzempfindung aus der Verletzung selbst mindern kann. Abgesehen von der Schmerzmodulation ist das periaquäduktale Grau mit defensiven Verhaltensweisen, Bindung und Angstreaktionen assoziiert.

Ungeachtet dessen, wo im Gehirn bestimmte Emotionen entstehen, können wir sagen, dass alle diese Regionen zusammenarbeiten und aufeinander reagieren. Dieser Prozess gipfelt in den komplexen und nuancierten Erfahrungen, die wir alle in Form von Emotionen verarbeiten. Als Führungskraft müssen Sie daran denken, dass jede Person, mit der Sie zusammenarbeiten, diese Komplexität jeden Tag in ihrem Inneren durchlebt. Daher erfordert moderne Führung Empathie, Geduld und Toleranz gegenüber dem gesamten Spektrum der menschlichen Erfahrung.

Neuronale Strategien zur Konfliktlösung

Wenn wir unseren Blick von dem emotionalen Netzwerk innerhalb des Gehirns von Einzelpersonen nach außen lenken und analysieren, wie diese Netzwerke in Form von Beziehungen miteinander agieren, nimmt die Komplexität exponentiell zu. Konflikte sind daher fast unvermeidbar. Wo können Führungskräfte also ansetzen, um diese Beziehungen zum Gelingen zu führen und gleichzeitig Einheit im Team aufzubauen und wichtige Geschäftsergebnisse zu erzielen?

Meinungsverschiedenheiten mit einem Bewusstsein für Gehirnstrukturen zu bewältigen, geht über die reine Konfliktlösung hinaus. Es geht vielmehr darum, die neurologische Grundlage von Konflikten zu verstehen, um diese von vornherein zu vermeiden. Im Folgenden finden Sie einige Tipps für eine effektive Konfliktlösung durch die Arbeit mit der natürlichen Funktionsweise Ihres Gehirns (sowie der Gehirne der anderen).

- Erschließen Sie Ihre Empathie durch Spiegelneuronen: Aktivieren Sie die Spiegelneuronen in Ihrem Gehirn, indem Sie sich während eines Konflikts bewusst in die andere Person hineinversetzen. Dieser empathische Ansatz hilft Ihnen dabei, deren Sichtweise zu verstehen. Er stärkt den gegenseitigen Respekt und ebnet den Weg für einen konstruktiven Dialog. Praktizierte Empathie kann gegensätzliche Meinungen in eine Chance für eine tiefere Verbindung und eine Lösung verwandeln.

- Nutzen Sie Neuroplastizität für persönliches Wachstum: Nehmen Sie das Konzept der Neuroplastizität an und betrachten Sie Konflikte als Chance, Ihr Gehirn neu auf bessere Reaktionen hin auszurichten. Indem Sie sich selbst zu mehr Offenheit und dem Verständnis aller Seiten einer Diskussion herausfordern, können Sie neue neuronale Pfade entwickeln, die ruhigen, rationalen Entscheidungen vor impulsiven Reaktionen den Vorrang geben. Diese proaktive Einstellung fördert die kontinuierliche Verbesserung beim Umgang mit Streitigkeiten effektiv, sowohl für Sie selbst als auch für Ihr Team.

- Aktivieren Sie den präfrontalen Cortex mit Achtsamkeit: Bauen Sie Achtsamkeit in Ihren Alltag ein, um Ihren präfrontalen Cortex, der für rationales Denken und Entscheiden verantwortlich ist, zu stärken. Tiefes Atmen oder Meditation können Ihnen helfen, in turbulenten Situationen ruhig zu bleiben. Dadurch können Sie klarer denken und durchdacht statt impulsiv reagieren. Wenn es sich in dem Moment richtig anfühlt, kann es sogar sinnvoll sein, diese Arten von Übungen zusammen mit Ihrem Team durchzuführen, bevor Sie über ein kontroverses Thema oder eine wichtige Entscheidung sprechen.

Wie Neuroleadership Kreativität und Innovation fördert

Durch die Kenntnis vom Default Mode Network des Gehirns – Regionen, die bei der Introspektion und beim Nichtstun aktiv werden – können Führungskräfte Praktiken fördern, die den Einfallsreichtum stärken. Dies könnte zum Beispiel die Umgestaltung des Arbeitsumfelds umfassen, um Platz für tiefe Reflexion zu machen oder zu offenen, kreativen Dialogen anzuregen, die Konventionen in Frage stellen. Hier finden Sie einige Ideen, wie Sie ein solches Umfeld an Ihrem Arbeitsplatz entwickeln können:

Eingeplante Ruhezeiten

Spezifische Zeiten zum Entspannen und Tagträumen einzuplanen, kann die Fantasie anregen, um kreative Erkenntnisse und innovative Lösungen zu finden. Führungskräfte können für noch mehr Effektivität dieser Übung zu einem „Digital Detox“ in den Ruhezeiten ermuntern.

Offene Kommunikation

Die Förderung offener Kommunikationskanäle und flacher Organitionsstrukturen lässt Ideen freier fließen und lädt zu einer gemeinsamen Problemlösung ein. Dies kann über regelmäßige Brainstorming-Sitzungen oder über Plattformen geschehen, über die Teammitglieder ihre Ideen frei mitteilen können.

Anerkennung und Belohnungen

Die Anerkennung und Belohnung kreativer Beiträge motiviert Teammitglieder, außerhalb der gewohnten Strukturen zu denken und neuartige Lösungen beizutragen. Führungskräfte können Programme einführen, die innovative Ideen und erfolgreiche Projekte in den Fokus rücken und zelebrieren. Dies stärkt eine Kultur, in der Kreativität geschätzt wird.

Stärkung der Resilienz in Personen und Organisationen durch Neuroleadership

Der Weg der Führungsfähigkeit stellt uns häufig vor Herausforderungen, die unsere Resilienz auf die Probe stellen. Auch in diesen Momenten bietet Neuroleadership einen Orientierungspunkt. Ein Verständnis von den neuronalen Grundlagen von Stress und Erholung kann Führungskräfte befähigen, in sich selbst und in ihren Teams Resilienz zu kultivieren. Im Folgenden zeigen wir ein paar Techniken zur Stressbewältigung auf, die helfen können, die Antwort des Gehirns auf Bedrohungen abzuschwächen und die Erholung von Rückschlägen zu erleichtern.

Praktizieren Sie Selbstmitgefühl: Entwickeln Sie Mitgefühl mit sich selbst, indem Sie in herausfordernden Zeiten freundlich mit sich umgehen. Dazu gehört, Ihre Gefühle anzuerkennen, Selbstkritik zu vermeiden und zu verstehen, dass Rückschläge Teil des Lebens sind. Journaling oder positive Selbstgespräche sind gute Beispiele dafür, wie Sie diese Übung jeden Tag umsetzen können.

Entwickeln Sie Problemlösungsfähigkeiten: Verbessern Sie Ihre Problemlösungsfähigkeiten, indem Sie Herausforderungen auf überschaubare Teile herunterbrechen und über potenzielle Lösungen nachdenken. Im Folgenden finden Sie einige Fragen, die Sie sich selbst stellen können, wenn Sie ein Problem analysieren und die beste Lösung finden wollen. Denken Sie aber daran, dass dies keine exakte Wissenschaft ist und Übung und Geduld erfordert.

- Ist die Lösung technisch durchführbar?

- Kann sie effektiv skaliert werden?

- Haben Sie geeignete Ressourcen, um sie umzusetzen?

- Wo liegen potenzielle Risiken und wie können diese begrenzt werden?

- Hat die Lösung positive Auswirkungen auf viele Personen?

- Ist sie messbar und welche Metriken würden Sie für die Bewertung anwenden?

Führungskräfte, die für psychische Resilienz einstehen und diese praktizieren, indem sie die Techniken an sich selbst und den ihnen unterstellten Personen anwenden, können mit einem Team rechnen, das Herausforderungen mit Entschlossenheit und Klarheit angeht. Dies wird in ihrer Organisation im positiven Sinne Wellen schlagen, da andere Abteilungen die positiven Ergebnisse dieser Arbeit sehen und ähnliche Initiativen in ihren Teams einführen werden.

Tauchen Sie mit Leadership Circle in Neuroleadership ein

Beim Verständnis und der Anwendung der Grundsätze der Neurowissenschaft in Führungsentscheidungen soll der menschliche Faktor nicht ausgemerzt, sondern vielmehr bereichert werden. Es geht darum, dass Führungskräfte Architekten einer Gehirn-freundlichen Kultur werden, in der Entscheidungen präzise, empathisch und mit einem tiefen Verständnis vom menschlichen Gehirn erarbeitet werden. Mit jeder durch Neuroleadership geführten Entscheidung geben Führungskräfte nicht nur die Richtung vor, sondern inspirieren. Anstatt zu kontrollieren, befähigen sie.

Das Ziel von Leadership Circle ist nicht nur, Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln, sondern Ihre Art zu führen zu transformieren. Gewinnen Sie ein Verständnis davon, wie die Führungskräfte in Ihrem Unternehmen die Anforderungen des modernen Geschäftsumfelds nicht nur erfüllen, sondern übertreffen können. Unser Expertenteam hilft Ihnen bei der Erstellung eines hochindividuellen Führungsentwicklungsprogramms, für das wir auf datengestützte Bewertungstools setzen, um die Stärken und Schwächen der einzelnen Personen und Ihres Teams als Ganzes zu verstehen. Vereinbaren sie einen Beratungstermin und machen Sie sich mit uns auf diesen transformativen Weg.